Der Entwurf des Bebauungsplans 6-24 wurde nach fristgerechter Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin Nr. 1 vom 4. Januar 2019 auf Seite 340 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14. Januar bis einschließlich 15. Februar im Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf, Rathaus Zehlendorf zur Einsicht bereitgehalten. Ausgelegt wurden der Entwurf des Bebauungsplans mit textlichen Festsetzungen, die dazugehörige Begründung; alle Unterlagen mit Stand Dezember 2018. Weiterhin wurden der städtebauliche Vertrag mit seinen Anlagen (ohne Anlage 2 –privatrechtliche Projektentwicklungsvereinbarung zwischen den Bauträgern) sowie alle in der Begründung aufgeführten Gutachten zur Einsicht vorgehalten.

Auf die Beteiligungsmöglichkeiten zum Entwurf des Bebauungsplans 6-24 wurde durch Anzeigen in den Tageszeitungen Berliner Morgenpost und Tagesspiegel jeweils am 11. Januar 2019 hingewiesen. Während der Auslegungsfrist konnte man im Internet auf der Seite des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf unter der Adresse www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/bebauungsplanverfahren/ bzw. der Beteiligungsplattform Berlin https://mein.berlin.de die o.a. Unterlagen ansehen und sich auch mittels Online-Formular beteiligen.

Zahlreiche Bürger und Bürgerinnen haben sich im Rahmen der Planung in unterschiedlicher Form schriftlich über die online-Plattform des Stadtplanungsamtes oder per Brief geäußert, ein offener Brief sowie ein weiterer Brief gingen direkt an die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, weiterhin liegt eine Stellungnahme der Bürgerinitiative mit Änderungsvorschlägen und Unterschriftenliste (289 Unterschriften) vor.

In die Abwägung sind alle in den Stellungnahmen genannten Sachargumente eingeflossen. Die Stellungnahmen wurden zusammenfassend in die Abwägung eingestellt. Nachfolgend wird auf die einzelnen Hinweise / Einwendungen eingegangen, wobei teilweise auf den Wortlaut der Stellungnahme zurückgegriffen wurde (kursiv dargestellt).

Zusammengefasst wurden folgende Stellungnahmen eingereicht, die wie folgt abgewogen werden:

Nutzungsmaß, Baudichte WA 1

Die überwiegende Mehrheit der Stellungnahmen äußerte sich kritisch zu dem geplanten Nutzungsmaß, der Baudichte im WA 1, „dies insbesondere vor dem Hintergrund der sich direkt anschließenden denkmalgeschützten Zinnowwaldsiedlung und der im gesamten Umfeld bestehenden maximalen Gebäudehöhen“. Zudem wird befürchtet, dass durch die Errichtung des mehrgeschossigen Wohnungsbaus im WA 1 eine Vorbildwirkung auf mögliche weitere Bauvorhaben im Umfeld ausgeübt wird.

Abwägung: Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung haben in der Regel ausschließlich städtebauliche Bedeutung. Entsprechendes gilt für die Umsetzung besonderer, planerischer Lösungen bzw. städtebaulicher Ideen, wie das Konzept des Bebauungsplans „Weite und Enge“. Mit Umsetzung der Planung können die landschaftsprägenden Grünflächen im Westen erhalten und mehrgeschossige Wohnbebauung überwiegend auf den östlichen Bereich konzentriert werden. Mit dem Bebauungsplan 6-24 soll bestimmt werden, was und wo gebaut werden darf. Dazu gehören auch die privaten Grünflächen und der Wald, die nach zukünftigem Planungsrecht zu erhalten sind. Zur Sicherung des städtebaulichen Konzepts und um eine klimatisch und landschaftlich verträgliche Entwicklung zu gewährleisten, werden überwiegend die überbaubaren Flächen gem. § 19 (2) BauNVO auf die Baukörper beschränkt. Dabei wird in Kauf genommen, dass bei einer Teilung das geplante Nutzungsmaß die Obergrenze gem. § 17 (1) BauNVO überschreiten kann.

Die Gefahr, dass mit der Realisierung des Vorhabens ein städtebaulicher Entwicklungsprozess eingeleitet wird, der im Ergebnis wichtige Funktionen dieses Gebietes insbesondere Stadtbild, Stadtklima und Naherholung unangemessen beeinträchtigt, besteht nicht. Zum einen finden sich im näheren Umfeld keine Stadtbrachen der Größe, die für eine Wohngebietsentwicklung zur Verfügung stehen (Step Wohnen 2030) und zum anderen regelt das geltende Planungsrecht (§§ 30 und 34 BauGB) die bauliche Nutzung auf den anderen Grundstücken. Die Befürchtung der Bürger, dass mit den Festsetzungen der Planung eine Präzedenzwirkung auf die Bebauung im Umfeld ausgeübt wird, wird nicht geteilt.

Nach Auswertung der Stellungnahmen wurde die Gebäudehöhe der Baukörper im WA 1 in Bezug auf die Gebäudehöhe (Firsthöhe) des benachbarten Denkmalensembles überprüft. Im Ergebnis der Prüfung wurde entschieden, den Baukörper 1.2 komplett viergeschossig und den Baukörper 1.3 fünfgeschossig auszuführen. Damit erfolgt eine höhenmäßige Angleichung an die denkmalgeschützte Bestandsbebauung und zugleich aber auch eine Reduzierung der zulässigen Geschossfläche um rd. 1.200 m2. Im Planentwurf erfolgte eine entsprechende Anpassung.

Es besteht in der Stadt ein großer Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen, mit deren Errichtung die städtische Wohnungsbaugesellschaft beauftragt wurde. Die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts und der stadtpolitisch geforderten Wohnfläche ermöglichen im WA 1 nunmehr eine Geschossflächenzahl von 1,49, die die Obergrenze von GFZ 1,2 gem. § 17 (1) BauNVO noch überschreitet. Gem. § 17 (2) können die Obergrenzen aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. In der Begründung (Abschn. II, 3.2.4) wird ausführlich auf die Gründe, die Auswirkungen und die Maßnahmen zum Ausgleich für die planermöglichte Überschreitung der Obergrenzen gem. § 17 (1) BauNVO für das WA 1 eingegangen. Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt wurden hinsichtlich Artenschutz und Naturschutz fachgutachterlich überprüft. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind Bestandteil des Bebauungsplanentwurfs.

Das Freihalten der Grün- und Waldflächen von jeglicher Bebauung greift in die wirtschaftliche Nutzung der Grundstückseigentümer ein. Mit der höheren zulässigen Bebauung innerhalb der östlichen Baufläche (insbesondere WA 1) wird dieser Eingriff kompensiert. Die innerhalb der Bauflächen WA 1 und WA 2 geplanten baulichen Anlagen unterscheiden sich zwar in Form und Höhe vom Umfeld, haben aber keine negativen Auswirkungen auf die Bestandsbebauung. Vor dem Hintergrund des bestehenden Wohnungsmangels erfordert und rechtfertigt die geplante Nutzung mit entsprechend höherer Verdichtung (auch über die Obergrenze von § 17 BauNVO hinaus) die städtebauliche Entwicklung auf der Stadtbrache. Die bevorzugte grüne Lage soll mit ihrer hohen Qualität möglichst vielen Anwohnern erlebbar sein und kann gleichzeitig die im Geschosswohnungsbau geringeren Flächenanteile der Grundstücke ergänzen.

Des Weiteren wird von zahlreichen Bürgern die geplante Anzahl der Vollgeschosse im WA 1 kritisiert. Der Bezug zum denkmalgeschützten Bereich der Zinnowwaldsiedlung, dessen Firsthöhe rd. 12,50 m beträgt, sei unzureichend berücksichtigt. Es wurde ein Alternativvorschlag eingereicht, der max. 3 – 4-geschossige Gebäude bzw. eine Beschränkung der Gebäudehöhe auf 12,0 m für das WA 1 enthält.

Abwägung: Der Entwurf des Bebauungsplans wurde hinsichtlich der zulässigen Gebäudehöhen erneut überarbeitet. Die Staffelung der Baukörper im WA 1 mit zwei- bis vier- und einem fünfgeschossigen Gebäude –statt der bisher geplanten fünf und sechs Vollgeschosse- ist eine angemessene Vermittlung zwischen dem angrenzenden Denkmalensemble und den geplanten Neubauten. Die Wirkung des fünfgeschossigen Baukörpers im Bereich der Plüschowstraße wird zudem durch den Erhalt des Vegetationsstreifens kompensiert, der als grüne Sichtbarriere einen räumlichen Abschluss des Baugebiets bildet und das Ortsbild maßgeblich gestaltet. Das Gebäude 1.1 an der Sven-Hedin –Str. wird in Form und Art dem Nachbarhaus entsprechen. Die Gebäudehöhen im WA 1 wurden denen, der im Umfeld vorhandenen Bestandsgebäuden, angeglichen. Die nunmehr erreichbare max. Gebäudehöhe des Baukörpers 1.2 beträgt 13,3 m. Der fünfgeschossige Baukörper (Gebäudehöhe 16,8 m) nimmt keinen großen Einfluss auf die denkmalgeschützten Gebäude an der Sven-Hedin-Str. Es besteht in der Stadt ein großer Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen, die im WA 1 errichtet werden sollen und mit deren Errichtung die städtische Wohnungsbaugesellschaft beauftragt wurde. Eine weitere Reduzierung wäre im Sinne einer ausreichenden Versorgung mit Wohnraum unangemessen.

Mit weiteren Anmerkungen zum Nutzungsmaß wurden:

- die fehlende nummerische Festsetzung der Grundflächen im Plan, (Abwägung fehlerhaft in Bezug auf Sicherung von Obergrenzen gem. § 17 (1) BauNVO),

- die textliche Festsetzung 8 (Überschreitungsmöglichkeiten nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO für nicht privilegierte Vorbauten),

- Festsetzung der GR und GF, da keine grundstücksbezogene Nutzungsberechnung möglich,

- Verkehrsfläche als Nebenanlage in der Ermittlung der GR 2 gem. § 19 (4) nicht berücksichtigt,

- Zuordnung der Stützmauer zu Nebenanlagen,

- Abstandsflächenbetrachtung

als fehlerhaft kritisiert.

Abwägung: Die Steuerung des Nutzungsmaßes innerhalb des Plangebiets erfolgt durch die konsequente Umsetzung eines städtebaulichen Konzepts zur Gestaltung eines neuen Wohnstandorts. Als überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil des Baugebiets zu verstehen, auf dem bauliche Hauptanlagen errichtet werden dürfen. Hierzu werden die überbaubaren Flächen kleinräumig mittels Baugrenzen festgesetzt (Baukörperausweisung). Die Festsetzung dient in erster Linie einem bodensparsamen Umgang mit Flächen und sichert den Erhalt des grünen, baumbestandenen Blockinnenbereichs vor einer großflächigen Versiegelung. Bei der Baukörperausweisung werden in Berlin die zukünftigen Baukörper allseitig mit Baugrenzen umschlossen; die Grundfläche bzw. die Grundflächenzahl werden nicht noch einmal nummerisch festgesetzt. Die durch Planzeichnung ganz konkret festgelegte Fläche des Baukörpers ist eine Festsetzung mit Doppelcharakter; sie bestimmt zum einen die zulässige Grundfläche im Sinne des § 16 BauNVO und ist Berechnungsgrundlage für § 19 BauNVO; zum anderen legt sie zugleich die überbaubare Grundstücksfläche im Sinne von § 23 BauNVO fest. Nach bisheriger Rechtsprechung des OVG Berlin-Brandenburg ist diese Festsetzungspraxis nicht beanstandet worden.

Entsprechend der textlichen Festsetzungen TF 3 und TF 4 ist die zulässige Grundfläche GR nummerisch aus der zeichnerisch festgesetzten Fläche (Flächeninhalt) zu ermitteln. Die Flächen für Vorbauten wie Balkone, Terrassen sind generell in der Ermittlung der Grundfläche zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob es sich um sogenannte privilegierte Vorbauten (§ 6 (5) BauOBln) handelt oder nicht. Das gilt für alle überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereichs grundsätzlich.

Gemäß § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO können darüber hinaus im Bebauungsplan weitere nach Art und Umfang bestimmte Ausnahmen zugelassen werden. Die Art der Ausnahme –Balkone- wird gem. textlicher Festsetzung bestimmt. Aber auch der Umfang der mit der Festsetzung ermöglichten Ausnahme ist geregelt, und zwar als Fläche von zwei Drittel der Breite die die jeweiligen Außenwände in Anspruch nehmen und 1,50 m vor diese Außenwand vortreten. Die Ausnahme ist aus gestalterischen Gründen und zur Verbesserung der Wohnqualität zulässig. Die sich aus der Festsetzung ermittelten Grundflächen betragen 35 m2 (Fläche c), 29 m2 (Fläche d) bzw. 26 m2 (Fläche e) und stellen keine spürbare Erhöhung des Wohnwertes dar. Zudem sichern sie vor allem bei der Planung von kleineren Wohnungen diesen auch die Nutzung eines Balkons, was in dieser Form zum heutigen Wohnungsstandard gehört. (Siehe Begründung Abb. 7 nummerische Darstellung der zulässigen Grundflächen GR)

Die Grundstücksfläche des ehemaligen bezirklichen Gartenbauamts Fischerhüttenstraße 41/43 besteht aus mehreren Flurstücken. Der nördliche Grundstücksteil (Flurstücke 1295, 1297) mit einer Gesamtfläche von rd. 10.230 m2 wurde einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft übertragen. Die restliche Fläche des ehemaligen Gartenbauamtes (Flurstücke 1296, 92, 1455/16, 1456/16, 1294) wurde an einen privaten Bauträger verkauft mit einer Gesamtfläche von 27.630 m2. Zur Bildung des Baugrundstücks müssen die jeweiligen Flurstücke vereinigt werden; wenn nicht auf einem Grundbuchblatt, dann durch Baulast. Der Nachweis über die Bildung des Baugrundstücks gem. § 4 Abs.2 BauOBln ist im nachgeordneten Verfahren zu erbringen. Da das städtebauliche Konzept des Bebauungsplans gemeinsam mit beiden Bauträgern entwickelt wurde, liegt die Bildung der Baugrundstücke im besonderen Interesse beider Bauträger.

Das Baufeld des Grundstücks der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (d. h. Buchgrundstück abzüglich Waldfläche, Parkanlage und Verkehrsflächen) beträgt 5.900 m2 und ist identisch mit dem Baugebiet WA 1 (Nutzungsmaß GRZ 0,47; GFZ 1,49 siehe Abschnitt 3.2.3, Tab. 8)

Die Fläche der Baufelder (WA 2 bis WA 4) des Grundstücks des privaten Bauträgers (abzüglich Wald, Park und Verkehrsflächen) beträgt 15.000 m2, daraus lässt sich rechnerisch eine GRZ von 0,44 und eine GFZ von 1,07 ermitteln (Tab. 8, Abschnitt 3.2.3).

Die Baugebiete sind nicht willkürlich gewählt, sondern entsprechen den zukünftigen (geteilten) Grundstücken, damit ist auch das baugrundstücksbezogene Nutzungsmaß hinreichend bestimmt. Eine Teilung soll eben nicht verhindert werden. Als „worst-case- Betrachtung“ wurde das Nutzungsmaß entsprechend der geplanten bzw. vollzogenen Teilung (Baufelder) ermittelt und als tabellarische Übersicht in die Begründung aufgenommen.

Die Festsetzung von Verkehrsflächen gem. § 9 Abs.11 BauGB ist primär von Bedeutung zur Sicherung der Erschließung des neuen Wohngebiets. Diese sind auch als private Verkehrsfläche zulässig, insbesondere dann, wenn sie nicht den Charakter einer öffentlichen Straße haben sollen, aber wie im Plangebiet erforderlich, im Funktionszusammenhang mit dem öffentlichen Straßennetz stehen. Die Fläche mit der Festsetzung „private Verkehrsfläche“ bleibt bei der Ermittlung des baulichen Nutzungsmaßes unberücksichtigt und sie ist auch keine Nebenanlage. Nach geltender Rechtsprechung ist die Erschließung nicht gesichert, wenn das Grundstück zwar an einer öffentlichen, für das zu erwartende Verkehrsaufkommen ausreichend dimensionierten Straße liegt, die konzeptionelle Ausgestaltung des Erschließungssystems aber nicht den technischen Anforderungen für das Baugebiet gerecht wird. Zur Sicherung der Erschließung des Wohngebiets mit mehrgeschossigen Wohngebäuden ist deshalb eine Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr.11 festgesetzt. Die Auswirkungen der Planung auf die umweltrelevanten Belange – hier auf das Schutzgut Boden werden im Abschnitt III, 3 erörtert.

Die Decke der Tiefgarage ist unterhalb der Geländeoberfläche geplant. Aus der Tiefgarage wird durch die (ehemalige) textliche Festsetzung 17 der Erdüberdeckung kein Garagengeschoss. Statt Rollrasen oberhalb der TG-Decke aufzubringen, soll festgesetzt werden, dass die Garage mit mind. 0,8 m (bzw. 0,6 m im WA 3) Erdreich zu bedecken ist. Die aufgeschüttete Erdschicht soll platzsparend auch durch eine Stützmauer abgefangen werden können. Damit wird planerisch ein hoher Grünanteil (Gehölze und auch kleinere Bäume) ermöglicht und somit das Erscheinungsbild eines durchgrünten Wohnquartiers mit einem abwechslungsreich gestalteten Freiraum gesichert. Wie die Tiefgarage auch, ist die Stützmauer in der Berechnung der Grundflächenzahl gem. § 19 (4) BauNVO zu berücksichtigen. Alternativ wäre auch eine natürliche Böschung denkbar und zulässig. Abstandsflächenregelungen gem. § 6 BauOBln werden hiervon nicht berührt. Da Nebenanlagen zulässig sind (somit auch eine Stützmauer), und um ein Missverständnis zu vermeiden, wird die Festsetzung gestrichen.

Die Bürger und Bürgerinnen wenden ein, dass die geplante Baudichte zu einem stark vergrößerten Anstieg der Bewohnerzahl führt, deren Folgen „…werden die festgestellten Überschreitungen nicht gem. § 17 Abs. 2 BauNVO ausgeglichen. Der Hinweis auf das Konzept „Weite und Enge“ ist in diesem Zusammenhang ohne Aussage und ohne rechtliche Relevanz. Auch die Dachbegrünung ist für den Ausgleich irrelevant. Es bleibt unerkannt, dass dadurch nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, etwa die Zunahme des Verkehrs, nicht vermieden werden. Der Plangeber übersieht im Zusammenhang mit § 17 BauNVO, dass er erst durch die Maßüberschreitungen die Zahl der Bewohner gem. der Weisung der Senatsverwaltung deutlich erhöht. Der insoweit stark vergrößerte Anstieg der Bewohnerzahl verursacht Folgen, hier in Gestalt von Lärm, Müll, Abgasen und Verkehr (parkende Autos), die im Rahmen der Ausgleichsbedürftigkeit gem. § 17 Abs. 2 BauNVO in den Blick zu nehmen sind. Die insoweit verursachten Nachteile für die Umwelt werden nicht annähernd durch die Begrünungsfestsetzungen ausgeglichen. Der Plangeber arbeitet im Umgang mit § 17 Abs. 2 BauNVO sehr ungenau und rechtsfehlerhaft.“

Abwägung: Das Plangebiet befindet sich im äußeren Stadtraum. Die Dichte und Bebauungstypik sind geprägt durch ältere Mehrfamilienhausvillen, Reihenhauszeilen, Einfamilienhäuser und Siedlungsbauten mit zwei bis drei, seltener vier Geschossen. Nach Berichtigung des FNP wird die Fläche als Wohnbaufläche W 3 (GFZ bis 0,8; GRZ 0,3; 75 WE /ha)) dargestellt. Bezogen auf das 3,5 ha große Plangebiet (ohne öffentliche und private Verkehrsflächen) kann die Fläche danach mit ca. 263 WE bebaut werden. Die im Plangebiet geplanten 243 Wohnungen und 16 Reihenhäuser sowie einem Doppelhaus (insgesamt 261 Wohneinheiten) stellen damit keine massive Erhöhung der Baudichte dar, deren Auswirkungen -Verkehr, Müll; Immissionen- zu einem massiven Problem führen. Das städtebaulich gewollte Konzept -mit Sicherung großer Grünbestandteile durch Festsetzung von Wald und privater Grünfläche und eine angemessene Schaffung von Wohnraum- rechtfertigen die moderate Überschreitung der Obergrenze GRZ gem. § 17 (1) BauNVO innerhalb der Baufelder und die Überschreitung der Obergrenze GFZ gem. § 17(1) BauNVO im WA 1. Eine Verteilung der Baumasse mit geringerer Anzahl der Vollgeschosse innerhalb des gesamten Plangebiets wird aus flächen- und bodensparsamen Gründen nicht verfolgt.

Die Maßnahmen und Auswirkungen der Planung auf die Umwelt wurden anhand gutachterlicher Untersuchungen detailliert in der Begründung erörtert:

• Abschn. II 3.1 Art der Nutzung (geplant sind Wohngebäude, die der Eigenart des Umfelds entsprechen und keinen Dissens zum Umfeld bilden- Verkehr, Lärm);

• Abschn. II 3.5 Untersuchung zu Auswirkungen der Planung auf den Immissions-, Boden- und Klimaschutz (Auswirkungen und geplante Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet);

• Abschn. II, 3.7 Grünfestsetzungen (im Ausgleich zum Verlust von Vegetationsflächen, Dachbegrünung auf 70 % der Dachfläche mit mind. 10 cm dicker Substratschicht, um das Artenspektrum für die Bepflanzung auf dem Dach deutlich zu erweitern und einen wertvollen, artenreichen Lebensraum zu schaffen);

• Abschn. III. 3 Auswirkungen der Planung auf die Umwelt (fachgutachterliche Ermittlung der Auswirkungen und Beurteilung der Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Umweltauswirkungen)

• Auch das Thema Verkehrslärm und seine Auswirkungen wurden im Rahmen der Planung umfangreich aufgearbeitet. Wie auch die Gutachten Verkehr und Lärm belegen, sind die Auswirkungen durch die Verkehrszunahme nicht erheblich. Nutzungen, deren Betriebskonzept Kunden- oder Betriebsverkehre bedingen, sind nicht zu erwarten. Ein Durchgangsverkehr soll durch geeignete Einbauten auf der privaten Verkehrsfläche vermieden werden. (Siehe hierzu Begründung Abschn. II 3.1 und II 3.5)

• Die Ausführung der Straße sowie die Zufahrten zu den Tiefgaragen sind so geplant, dass durch die Stellung der Neubauten der Verkehrslärm zu der vorhandenen Bebauung abgeschirmt wird.

Es wird des Weiteren die textliche Festsetzung Nr. 2 als unzulässig gesehen, „da diese Festsetzung eine flächenbezogene Festsetzung (Flächen können festgesetzt werden) erlaubt. Es wird weiter ausgeführt, dass es aber nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nicht möglich ist, diese Festsetzung auf Wohngebäude als solche zu beziehen und zu bestimmen, dass diese ausnahmsweise ohne die Sozialwohnungen errichtet werden. Da § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB einen Flächenbezug besitzt, muss auch die Ausnahme sich wiederum auf bestimmte Flächen beziehen. Dies ist nicht geschehen. Damit ist die Ausnahmefestsetzung unwirksam. Es ist zudem auch nicht bestimmbar, welche Wohngebäude in den Genuss der Ausnahme gelangen. Darüber hinaus ist nicht abgewogen worden, dass diese Ausnahme zur Ghettobildung beiträgt. Alles in allem ist damit die gesamte Festsetzung fehlerhaft und unwirksam. Dies wiederum berührt die Grundzüge der Planung, so dass der gesamte Plan fehlerhaft ist. Die textliche Festsetzung zu 2. ist auch aus einem anderen Grund unwirksam. § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB erlaubt nur die Zuordnung von Flächen für die Errichtungen von förderfähigen Wohngebäuden zu steuern, indem diese Flächen ganz oder teilweise mit Wohngebäuden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, bebaut werden müssen. Hingegen erlaubt diese Festsetzung nicht, die Geschossfläche von Gebäuden teilweise für förderfähige Wohnungen zu reservieren und teilweise freizugeben. Zumal § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB von Wohngebäuden spricht, nicht von Wohnflächen oder Wohnraum. Deutlich wird dies auch bei einem Vergleich mit der Ermächtigungsgrundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, in der auf Wohnungen Bezug genommen wird. Gemeint ist mit den Flächen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB also das Bauland, nicht aber die Geschossfläche; zumal nur Flächen im Sinne von Baugrundstücken bebaut.“

Abwägung: Die Ausnahmeregelung in der TF 2 eröffnet die Möglichkeit einer räumlich gebündelten Errichtung der förderfähigen Wohnungen und flexiblen Handhabung durch den Projektträger im Vollzug. Es ist wirtschaftlich legitim, die Wohnungen mit sozialer Förderung innerhalb einer bestimmten Fläche – hier WA 1 – zu errichten. Beide Bauträger haben sich zur Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung verpflichtet (Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauBG). U.a. wird darin die Schaffung von 25 % der Wohneinheiten (der Gesamtfläche des mehrgeschossigen Wohnungsbaus), die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus errichtet werden können, vereinbart. Die Bestimmung der sich aus dem Berliner Modell ergebenden Geschossfläche für das Plangebiet erfolgte unter Beachtung der Angemessenheit gegenüber den Bauträgern (Toolberechnung, Anlage im städtebaulichen Vertrag). Mit der Angemessenheitsberechnung soll dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Rechnung getragen werden. D.h. das angestrebte Ziel (Baurecht) und die dafür in Kauf genommenen Belastungen (Geschossfläche für sozialen Wohnungsbau) müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Die Wohngebäude müssen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können, d. h. es sind nur solche Wohngebäude zulässig, die die Anforderungen der entsprechenden gebäudebezogenen Fördervoraussetzungen erfüllen. Die Wohngebäude im WA 1 erfüllen die gebäudemäßigen Voraussetzungen der Wohnraumförderung. Die Festsetzung legt nicht Flächen für den sozialen Wohnungsbau fest, vielmehr sind in der nach TF 2 festgesetzten Fläche bauliche Anlagen zu errichten, von denen 25 % der zu errichtenden Wohneinheiten den Anforderungen der sozialen Wohnraumförderung entsprechen müssen. Dem kommunalen Bauträger verbleibt ein angemessener wirtschaftlicher Gestaltungsraum für den Bau des Wohngebiets einschließlich der dazugehörenden Freiräume. Die so formulierte Festsetzung ermöglicht eine flexiblere Handhabung bei der Umsetzung des Projekts. Im Gegenzug hat der andere Bauträger sich zum Bau der Kindertagesstätte auf seinem Grundstück verpflichtet.

Der Begriff „Ghetto“ umfasst nach geografischen und soziologischen Definitionsansätzen räumlich relativ scharf abgegrenzte Wohngebiete von bestimmten Minderheiten, die einer Diskriminierung ausgesetzt und kaum in die Mehrheitsgesellschaft integriert sind. Insgesamt hat der Begriff vor allem eine sozioökonomische, soziokulturelle und sozialpsychologische Bedeutung. In Berlin gibt es Stadtteile „mit besonderem Entwicklungsbedarf“. Die Zielsetzung des sozialen Wohnungsbaus ist daher eine räumliche Durchmischung der Bewohner zu erreichen und somit die Entstehung von „Ghettos“ als Ergebnis sozialer Segregationsprozesse zu verhindern. Der räumliche Zusammenhang zwischen den Gebäuden mit Eigentumswohnungen und den kommunalen Mietwohnungen, von denen 25 % als sozial geförderte Wohnungen herzustellen sind, ist aus der Planzeichnung ablesbar (Gebäudeabstände zwischen WA 1 und WA 2, gemeinsame Erschließung, gemeinsame Freizeitanlagen). Die Freianlagen stehen allen Bewohnern der Wohngebiete WA 1 bis WA 4 zur Verfügung (Vertragsregelung im städtebaulichen Vertrag). Die Verwendung des Begriffs „Ghettobildung“ ist im Fall der Planung nicht nur falsch, sie ist auch unangemessen und diskriminierend gegenüber den Interessenten für die Mietwohnungen im WA 1. Auch die Unterstellung, dass es für den Bereich Zehlendorf keinen Bedarf für sozialen Wohnungsbau gibt ist schlichtweg falsch. Zum einen befinden sich im Umfeld noch geförderte Wohnungen und zum anderen hat sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hierfür ein großes Interesse aus dem unmittelbaren Umfeld gezeigt.

Von den Bürgern und Bürgerinnen wird der Umgang mit dem Abstandsflächenrecht auf Grund fehlender OK-Festsetzung als falsch eingeschätzt. Und weiterhin: „Übersehen wird in der Planung, dass die extensive Begrünung gem. Festsetzung zu 16. abstandsflächenrelevant ist. Es ist nicht sichergestellt, dass die Bepflanzung sich so entwickelt, dass die Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen. Der Plangeber macht sich über die abstandsflächenrechtliche Relevanz der Dachbegründung, die Bestandteil des Gebäudes ist, offenbar gar keine Gedanken.“

Abwägung: Mit der Reduzierung der Anzahl der Vollgeschosse im WA 1 wurde der Bebauungsplanentwurf auch dahingehend ergänzt, dass die Oberkante über NHN jedes Baukörpers festgesetzt wird. Das ist zum einen aus städtebaulicher Sicht in Bezug auf den Denkmalschutz notwendig und außerdem kann so auch die Einhaltung notwendiger Abstandsflächen gesichert werden. In Bezug auf die nach § 6 Abs 5 BauOBln geltenden Abstandsflächen (0,4H) zu den Grundstücksgrenzen wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft, ob geringere Tiefen als erforderlich im Plangebiet durch die Festsetzungen ermöglicht werden. Die u. U. erforderliche Überschreitung (südliche Gebäudeseite des Baukörpers 1.3) auf der Fläche des WA 2 soll durch eine Baulast im nachgeordneten Verfahren gesichert werden. Vorbauten (Balkone) wurden in die vermessungstechnische Prüfung einbezogen. Gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen bleiben gesichert.

Der jeweils höchste Punkt bei der Ermittlung der „abstandsflächenwirksamen“ Wand ist im WA 1 und WA 2 die Oberkante der Attika (= wandartige Erhöhung der Außenwand), vor der aus Brandschutzgründen ein Sicherheitsstreifen freizuhalten ist. Auch eine Substratschicht von mind. 10 cm bei extensiver Begrünung wird keine abstandsrelevante Pflanzhöhe ermöglichen.

Es wird weiterhin bemängelt, dass die im Verkehrsgutachten getroffenen Aussagen zum Nutzungsmaß (GFZ) der Bebauung von denen der Begründung abweichen. So wird etwa die Geschossfläche im Verkehrsgutachten mit 27.700 qm, in der Begründung jedoch mit 26.489 qm angegeben. „Unerklärlich ist, warum in der Begründung davon ausgegangen wird, dass mit dem Angebot von 195 Stellplätzen ein Rest von 26 Plätzen, die nicht im Plangebiet untergebracht werden können, verbleibt, im Verkehrsgutachten aber ein Überhang von 40 Stellplätzen angegeben wird. Es wird vorgeworfen, ..“dass die Verkehrsuntersuchung daran krankt, dass die Angaben über die vorhandenen, größtenteils öffentlichen Stellplatzflächen falsch sind, weil die zahlreichen Stellplatz-Beschränkungen insbesondere durch Bäume und Ausfahrten missachtet werden. Es ist zu vermuten, dass die Gutachter vor Ort nicht sorgfältig gearbeitet haben. Dies gilt auch für die angefragte Verkehrsprognose. Es ist nicht erkennbar und nachvollziehbar, dass diese Prognose auf aktuellen Zahlen beruht. Unzureichend ist die Prognose jedenfalls auch deshalb, weil die HOWOGE die Zahl der Stellplätze in der Annahme reduziert, dass die Bewohner preisreduzierter Wohnungen vermehrt Fahrrad und weniger Auto fahren. Angesichts der schlechten Anbindung an U- und S-Bahn und der geringen Miete werden sich die Bewohner jedoch Autos zulegen wollen und diese auch finanzieren können. Dieser erkennbaren Entwicklung könnte nur begegnet werden, wenn in den Mietverträgen mit den Bewohnern vereinbart werden würde, dass Autos nicht gehalten und genutzt werden dürfen. Eine solche Mietklausel ist nicht vorgesehen. Daher ist die Zahl der KFZ, die von den Bewohnern der HOWOGE-Wohnungen angeschafft werden, viel zu gering angegeben. Der Motorisierungsgrad ist fehlerhaft in die Verkehrs- und Stellplatzsituation eingeflossen“.

Abwägung: Das Verkehrsgutachten untersucht immer den worst-case-Fall, insofern ist es unschädlich hier mit aufgerundeten Zahlen zu arbeiten. Die Begründung ist Bestandteil des Bebauungsplans, die die tragenden Elemente der Plankonzeption erfasst, insbesondere solche, die einer städtebaulichen Rechtfertigung bedürfen wie das bauliche Nutzungsmaß. Der Bezug auf die Geschossfläche muss somit mit den Festsetzungen im Plan übereinstimmen. Die in der Begründung erfasste Gesamt-GF von 25.264 m2 (Wert nach Änderung) ergibt sich aus der Addition der im B-Plan nummerisch festzusetzenden Geschossflächen. (Abb.8)

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird der Frage hinsichtlich der angemessenen Versorgung für den ruhenden Verkehr im Plangebiet nachgegangen. Dabei werden die durch die Senatsverwaltung UVK veröffentlichten statistischen Werte für die äußere Stadt zu Grunde gelegt. Die Auswertung der Daten zum Mobilitätsverhalten der Stadt (SrV 2013 für Berlin) verzeichnet für die äußere Stadt eine durchschnittliche Ausstattung von 0,81 Fahrzeuge/Wohneinheit. Bezieht man das Ergebnis auf das geplante Wohngebiet ergeben sich 210 Fahrzeuge. Mit dem Angebot von nunmehr ca. 200 möglichen Stellplätzen verbliebe dementsprechend ein sehr geringer Rest, der nicht im Plangebiet untergebracht werden könnte.

Das Gutachten geht aber von der Annahme aus, dass jeder Wohnung des privaten Bauträgers ein Stellplatz in der Tiefgarage und die weiteren Stellplätze dem kommunalen Wohnungsbauträger zur Verfügung gestellt werden können. Aus dieser Betrachtung resultiert die Annahme, dass für 26 PKW im Plangebiet kein Stellplatz zugewiesen werden kann. Aber selbst unter dem Aspekt, dass mehr Anwohner keinen festen Stellplatz im Plangebiet erhalten, zeigen die Untersuchungen zur Parkplatzsituation im östlichen Verlauf der Sven-Hedin-Straße, dass dort noch freie Kapazität vorhanden ist.

Angemessene Vorsorge für den ruhenden Verkehr im Plangebiet bedeutet nicht, jeder Wohnung einen Stellplatz zu zuordnen. Vor außer Kraft treten der Stellplatzverordnung galt ein Stellplatzschlüssel von 0,5 Stellplatzfläche/ WE. Danach ergibt sich ein Bedarf von 130 Stellplätzen für das Plangebiet, der bereits durch den Bau der Tiefgaragen erfüllt wird.

Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist gut und ob auf Grund „geringer“ Mieten sich die Bewohner im WA 1 ein Auto zulegen, ist eine überflüssige Diskussion. Über das Nutzerverhalten lässt sich hier nur spekulieren. Alternativ wäre es ebenfalls angemessen, wenn die Bewohner der Bestandssiedlung Eigenvorsorge treffen, denn das Parken im öffentlichen Straßenraum steht allen zur Verfügung. Im Verfahren wurde geprüft, ob sich bei Umsetzung der Planung ein Parkplatz-Suchverkehr im störenden Ausmaß entwickelt, das wurde nicht festgestellt. Die geplanten Stellplätze werden als ausreichend eingeschätzt, um eine entsprechende Vorsorge und städtebauliche Ordnung zu gewährleisten. Aus den Einwendungen der Anwohner ergeben sich keine notwendigen Maßnahmen zur Herstellung weiterer Stellplätze im Plangebiet.

Die Ermittlungen beruhen auch auf den statistischen Erfassungen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die sich im Rahmen der Trägerbeteiligung zu den Planinhalten äußerte und keine Bedenken gegen das Vorhaben aus verkehrlicher Sicht vorgebracht hat.

Von den Bürgern wird vorgeworfen, dass „die textliche Festsetzung zu 17. ohne Rechtsgrundlage ist.“

Abwägung: Die Festsetzung dient der nachhaltigen Stadtentwicklung. Auf der Rechtsgrundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB (Pflanzgebot) sollen mit Hilfe der geplanten Erdüberdeckungen (0,80 m bzw. 0,60 m) die Flächen zum Neupflanzen und einer gärtnerischen Gestaltung auch mit größeren Gehölzen bzw. kleineren Bäumen geeignet sein.

Es wird vorgeworfen, dass „die Planung auch deshalb verfehlt ist, weil die Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrünung zwar zu schönen Ergebnissen führen werden, jedoch das Bauen teuer macht und sehr hohe Betriebskosten für die Bewohner verursachen werden. Preiswertes Wohnen ist so nicht möglich. Das städtebauliche Konzept wird verfehlt.“

Abwägung: Es ist eine extensive Dachbegrünung vorgesehen, deren Pflegeaufwand sich auf Grund der begrenzten Blühhöhen im Rahmen hält und es ist keine Festsetzung zur Fassadenbegrünung geplant. Neben den ökologischen Aspekten bietet das Gründach Vorteile, die die Nachteile durch höhere Anschaffungskosten und den Pflegeaufwand für die Bauträger ausgleichen.

Vorteile u.a. sind:

-Schutz der Dachabdichtung und Verlängerung der Lebensdauer, da ein mechanischer Schutz hergestellt wird und die UV-Strahlung absorbiert wird,

-Verbesserung des Raumklimas. Durch Verdunstung des gespeicherten Regenwassers kann sich das Raumklima der direkt darunterliegenden Räume im Sommer abkühlen. Durch die Dämmwirkung der Dachbegrünungsschicht kühlen die darunterliegenden Räume im Winter weniger aus. Eine Dachbegrünung entspricht je nach Ausführung einem bis zu 80 mm dicken Dämmstoff der Wärmeleitgruppe (WLG) 040[1],

- Verbesserung der Luftschalldämmung aufgrund der größeren Schwingungsträgheit der Gesamtfläche und gute Schalladsorption wegen der Struktur der Vegetation,

-Ersatzhabitat. Es kann neuer Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten – beispielsweise Vögel und Schmetterlinge – geschaffen werden.

Mit der geplanten hohen wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücksflächen (max. GRZ von 0,7 bzw. 0,8 gem. § 19 (4) BauNVO) werden die höheren Kosten für die extensive Dachbegrünung kompensiert. Zudem trägt die Dachbegrünung zu einer besseren Wohnqualität durch Verbesserung des kleinräumigen Klimas bei. Die geplante Dachbegrünung, einschließlich der erhöhten Substratschicht, wird von den Bauträgern wirtschaftlich akzeptiert.

Ein weiterer Einwand betrifft die textliche Festsetzung Nr. 7. Es wird ausgeführt, dass so „die Grundfläche um mehr als 50% über-schritten werden darf, nämlich bis zu der GRZ von 0,8 bzw. 0,7. Hier bedarf es einer klarstellenden Regelung, dass dies nicht zulässig ist, ansonsten hätte auf die Festsetzung der Kappungsgrenze von 0,8 verzichtet werden müssen. Die hier gewählte Festsetzung stimmt nicht mit dem zugrundeliegenden Planungsziel überein.“

Abwägung: Die Festsetzung bezieht sich zum einen auf das WA 3 (GRZ 0,7), um im Bereich der Reihenhäuser eine Fläche von mind. 30 % mit natürlichen Bodenanschluss für die Versickerung des Niederschlagwasser zu sichern. Überschreitungen bis zur Kappungsgrenze gem. § 17 BauNVO (GRZ 0,8) sollen im Wohngebiet WA 3 nicht zulässig sein. In dem Fall darf die Grundfläche gem. § 19 (2) BauGB durch Nebenanlagen und Stellplätze auch bei späterer Teilung nicht um mehr als 50 % überschritten werden, sondern nur bis zu einer max. GRZ von 0,7. (Begründung)

Und sie gilt für das WA 2 (GRZ 0,8), deren Tiefgarage ein Großteil der versiegelten Fläche umfasst, wobei hier die Kappungsgrenze durch Nebenanlagen nicht überschritten werden darf.

Für die restlichen Wohngebiete hat die Ermittlung der GR bzw. gem. GRZ entsprechend § 19 (4) BauNVO zu erfolgen (Begründung Abschn. 3.4 Nebenanlagen, Stellplätze).

Es wird angemerkt, dass „die Bedeutung der textlichen Festsetzung Nr. 6. ist bei der Bestimmung der Geschossfläche nicht berücksichtigt worden. Bei Ausnutzung dieser Festsetzung werden jedenfalls die Baukosten erhöht, was den Planungszielen zuwiderläuft.“

Abwägung: Zulässig ist eine Geschossfläche –wie nummerisch festgesetzt – von maximal 830 m2. Die zulässige Gebäudeoberkante des Bogenhauses sollte der der zweigeschossigen Reihenhäuser entsprechen. Da auf Grund des Grundstückszuschnitts (Bogen) die Fläche des Dachraums für eine Wohnnutzung größer als ein nach § 2 Abs.11 BauOBln definiertes Dachgeschoss ist, wird die Ausnahme zugelassen, dass der Dachraum auch ein Vollgeschoss sein darf, wenn die nummerische festgesetzte Geschossfläche nicht überschritten wird. Der wirtschaftliche Vorteil und vor allem die Wohnqualität werden mit Sicherheit die Baukosten ausgleichen.

Von den Bürgern wird vorgeworfen, dass „die naturschutzfachliche Stellungnahme ist unzureichend. Es wird in dieser nicht geklärt, welche Flächen bewaldet sind und welche Flächen dem Schutz der Baumschutzverordnung unterfallen. So ist für die Realisierung der Kita und der Gebäude im WA 4 eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. Die dort stehenden Bäume gehören zum Wald, der nördlich dieser Flächen steht. Entsprechendes gilt auch für die private Grünfläche, die sog. Fläche A. Die dort stehenden Bäume gehören zum Wald. Für die Realisierung der privaten Grünfläche kann ebenfalls der Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich sein. Dies ist nicht abgewogen worden.

Unzureichend abgewogen ist die Festsetzung „Wald“. Denn diese Festsetzung hat zur Folge, dass die so überplanten Flächen dem Waldgesetz unterfallen, also auch öffentlich zugänglich und forstwirtschaftlich genutzt sein müssen. Damit unvereinbar ist die Nutzung der angrenzenden privaten Grünflächen und der Spielplatzflächen, die eingezäunt werden dürfen bzw. in Bezug auf die Spielplatzfläche eingezäunt werden müssen. Mit diesen Zäunen wird aber verhindert, dass der Wald wie ein Wald von der Öffentlichkeit genutzt werden kann.“

Abwägung: Die gutachterliche Erfassung der Biotoptypen widerspricht den vorgetragenen Einwendungen. (Siehe Naturschutzfachliche Gutachten mit Baum- und Biotopkartierung)

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde das Plangebiet hinsichtlich der vorhandenen Biotoptypen und des Baumbestands untersucht. Diese Untersuchungen liefern einen Bezugsrahmen der naturschutzfachlichen Bewertungen im Plangebiet. Für die nordwestliche Fläche des Plangebiets wurde der Biotoptyp 08680910 – Kiefernforste ohne Mischbaumart- erfasst. Natürliche und naturnahe Baumbestände (in der Regel ab einer Größe von 0,2 ha) werden als Wald bezeichnet. Einbezogen sind gepflanzte Baumbestände, sofern sie weitgehend der potenziellen natürlichen Vegetation entsprechen und eine naturnahe Entwicklung aufweisen. Forste sind gepflanzte Baumbestände (in der Regel ab einer Größe von 0,2 ha) mit überwiegend nicht autochthonen Gehölzarten.

Die fachliche Zuständigkeit für den Walderhalt und Waldmehrung, bzw. Waldumwandlung liegt bei den Berliner Forsten als Behörde der Hauptverwaltung (Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr, Klimaschutz). Die Naturschutzämter und Berliner Forsten sind in das Verfahren eingebunden (Trägerbeteiligungen). Von dieser Seite wurde im Rahmen der Beteiligung vorgetragen, dass der wertvolle waldartige Baumbestand im Westen des Plangebietes vollständig erhalten und als Kiefernforst mit mehrschichtigem Gehölzbestand und Krautvegetation entwickelt werden soll. Die Bestimmung der Fläche mit Waldeigenschaften (Wald) gem. dem Berliner Landeswaldgesetz erfolgte somit durch die Biotoptypuntersuchungen und durch entsprechende Beteiligung der Berliner Forsten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden in den Bebauungsplan übernommen.

Die Fläche des Baugebiets WA 4 und die Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte“ gehören zu den stark versiegelten Flächen, die als Lager- und Betriebsstätten des Gartenbauamtes genutzt wurden. Die nördlich der Gemeinbedarfsfläche geplanten SPE- Maßnahmen umfassen die vollständige Entsiegelung der Fläche, die zukünftig als private Grünfläche in der Vernetzung zwischen Wald und Offenland als Saum mit durch Stauden gebildetem Vegetationsbestand für den Erhalt der Arten (Schmetterlinge, Brutvögel, Nahrungsbiotop) ökologisch wichtig ist. Der Baumbestand innerhalb der Fläche soll erhalten bleiben. Eine Waldumwandlung ist nicht erforderlich.

Waldfunktionen stellen die Wirkungen des Waldes dar, die der Allgemeinheit zur Daseinsvorsorge dienen. Dabei wird zwischen den Gruppen Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen unterschieden. In Berlin haben die kleineren innerstädtischen Waldflächen ausschließlich Schutz- und Erholungsfunktion (eine betriebswirtschaftliche Nutzung schließt sich auf Grund der Flächengröße aus).

Es ist richtig, dass auch der private Wald öffentlich zur Erholung genutzt werden darf. Allerdings entfällt das Recht, wenn wie im Plangebiet, der Wald nur über ein privates Grundstück zu erreichen ist. Somit steht die Waldfläche allein den Anwohnern des Vertragsgebiets (WA 1 bis WA 4) zur Erholung zur Verfügung.

Wald muss weder öffentlich zugänglich, noch forstwirtschaftlich genutzt werden. Zur Daseinsvorsorge befinden sich im Umfeld des Plangebiets ausreichend Wald- und Erholungsflächen (Stadtwald, Friedhof, Sportanlage). Die Größe der Fläche (3565 m2) mit einer Länge von 102 m und einer Breite von 35 m ist zudem für eine öffentliche Nutzung wenig geeignet, da klassische Elemente wie Wanderwege, Rastplätze fehlen. Die Voraussetzungen für eine öffentliche Nutzung wären vielleicht eher gegeben, wenn die Freiräume der denkmalgeschützten Siedlung mit ihrem ebenfalls waldartigen Baumbestand und die des Neubaugebiets gemeinsam genutzt werden. Das setzt aber die Zustimmung aller Grundstückseigentümer voraus, die derzeit nicht in Aussicht steht.

Der Wald gleicht tägliche und jährliche Temperaturschwankungen aus, erhöht die Luftfeuchtigkeit und steigert die Taubildung. Da das Waldklima durch die geringere Sonneneinstrahlung und die höhere Luftfeuchte geprägt ist, sind die Lufttemperaturen im Sommer dort meistens niedriger als im Freien, wodurch das Klima positiv beeinflussen wird. Im Plangebiet hat der Wald vor allem klimaschützende Funktion, gleichzeitig sichert er das landschaftliche Erscheinungsbild im Übergangsbereich zur denkmalgeschützten Wohnanlage Zinnowwaldsiedlung und bildet einen grünen Sichtschutz für die Anwohner der Siedlung.

Die zwischen Wald und Wohngebieten geplant Offenlandschaft soll als naturnahe Parklandschaft mit Spielplatzflächen gestaltet werden. Hierzu wurde von den Bauträgern ein Freiraumkonzept erarbeitet, dessen Umsetzung Bestandteil des städtebaulichen Vertrags ist.

Die Spielflächen sind im Parkkonzept kein abgegrenzter Bereich und das Konzept beinhaltet keine Zäune. Davon abgesehen, besteht keine Pflicht aus Gründen der Erholungsvorsorge im Plangebiet eine öffentliche Zugänglichkeit zu der Wald- oder Parkfläche herzustellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Festsetzung 12 die Sätze 2 und 3 doppelt aufgeführt werden. Es wird weiter gefragt, „Hat sich der Plangeber über den Inhalt dieser Festsetzung Gedanken gemacht? Die Begründung dazu ist jedenfalls unergiebig. Auch bleibt unerklärt, weshalb für den Korrektursummanden D ein Wert von 5 dB festgesetzt wird, obwohl dies für die zu gewährleistenden Beurteilungspegel nicht erforderlich ist.

Abwägung: Der doppelte Inhalt der Festsetzung 12 wird im Plan gestrichen.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die unterschiedlichen Lärmquellen, die auf das Plangebiet wirken (Verkehr, Schule, Sportanlage) und auch die Auswirkungen der Planung (Verkehrslärm) auf das Umfeld einschließlich Prognosefall (2025) schalltechnisch untersucht und bewertet. Die im schalltechnischen Gutachten getroffenen Ermittlungsansätze und Ergebnisse sind die Grundlage der textlichen Festsetzung 12 und Bestandteil der Begründung.

Die textliche Festsetzung zum baulichen Schallschutz soll sicherstellen, dass die Anforderungen an den baulichen Schallschutz für bestimmte Raumarten tags und nachts erfüllt sind.

Dazu wurde ein Verfahren gewählt, wie es vom Grundsatz her in der Anlage zur Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) vorgegeben ist. Diese Rechtsverordnung ist frei zugänglich. Bei der Dimensionierung des baulichen Schallschutzes der geschlossenen Außenbauteile zielt dieses Berechnungsverfahren auf die Einhaltung bestimmter raumartabhängiger Beurteilungspegel innen ab und berücksichtigt die Abhängigkeit der Schalldämmung vor allem von Fenstern von der Art der einzelnen Verkehrswege.

Die Orientierungswerte von Beiblatt 1 zu DIN18005-1 beziehen sich auf den Beurteilungspegel Lr. Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 (1989) ergibt sich dabei aus der Summe der Beurteilungspegel Tag + 3 dB. Da sich die Berechnungsformeln der 24. BImSchV auf den Beurteilungspegel beziehen, ist der Korrektursummand D in Tab. 1 der 24. BImSchV bereits jeweils um 3 dB geringer als die angestrebten Innenpegel.

Für den sog. Korrektursummanden D, der in den Berechnungsformeln der 24. BImSchV praktisch dem zu erzielenden Innenpegel einer Raumart minus einer Korrektur von 3 dB entspricht, ist abweichend von der Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der Zeilen 2 (Wohnräume), 3 (z. B. Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen, Unterrichtsräume) und 4 (z. B. Büroräume, Konferenz- und Vortragsräume) jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen.

Nach Auffassung der Bürger widerspricht die Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Amtsblatt den Anforderungen des § 3 Abs. 2 BauGB, „weil mangels Darstellung des Geltungsbereiches die Anstoßfunktion nicht gegeben ist, vgl. dazu und zu einem entsprechenden Fehler Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 10. Senat, Urteil vom 16.10.2014 - OVG 10 A 6.09.“

Abwägung: Titel: „…für die Grundstücke Fischerhüttenstraße 39/43 und die Flurstücke 1294, 1295, 1297, 92, 1455/16 sowie 1456/16 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf“

Der kleine Fehler (doppelte Aufzählung eines Grundstücks) bei der Bezeichnung des Titels im Amtsblatt wird mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung der erneuten Auslegung korrigiert.

Das Plangebiet umfasst das ehemalige Betriebsgelände der bezirklichen Gärtnerei. Mit den im Titel aufgeführten (alten und weiterhin geltenden) Grundstücksadressen Fischerhüttenstraße 39/ 39A und 41/43 ist eine Anstoßwirkung nicht nur für das unmittelbare Umfeld, sondern auch für alle interessierten Bürger gegeben, da die ALKIS – Karten allgemein zugänglich sind. Die im Titel aufgezählten Flurstücke gehören auch zu dem ehemaligen Gärtnereigelände. Flurstücksaufzählungen sind heutzutage geläufige geographische Bezeichnungen.

Von Seiten der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. (BLN) wird eine Fassadenbegrünung vorgeschlagen, um die Habitat- bzw. Brutplatzverluste ausreichend ausgleichen zu können. „Diese bieten den mehr als 28 kartierten Vogelarten Nahrungsangebote und teilweise potentielle Nistplätze. Sie haben darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile, wie zum Beispiel Wärme- und Lärmdämmung und gleichzeitig unterstützen solche Begrünungen die neu anzupflanzenden Bäume bei der Verbesserung des Kleinklimas vor Ort für die zukünftigen Bewohner.“

Abwägung: Eine Fassadenbegrünung wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Regelungen im Bebauungsplan müssen städtebaulich begründbar und gegenüber den Bauherren angemessen sein. Damit die Pflanzen nicht durch ihren Wuchs die Bausubstanz (Fassade) angreifen, ist bei einer Fassadenbegrünung ein erhöhter Pflegeaufwand erforderlich. Auch kann ein eventuelles Brandrisiko durch Fassadenbewuchs mit Kletterpflanzen eine Folge vernachlässigter Pflege von Fassadenbegrünungen sein. Die Entscheidung, ob die Vorteile den erheblichen Mehraufwand für eine Fassadenbegrünung wert sind, ist dem Bauherrn überlassen. Auf Grund einer architektonischen Fassadengestaltung mit großzügigen Balkonen bzw. Klinkerfassaden sind die Flächen ohnehin für eine Fassadenbegrünung eher wenig geeignet.

Die Dachbegrünungen haben nahezu die gleichen Vorteile wie eine Fassadenbegrünung; vor allem haben sie positive klimatische Auswirkungen und sie bewirken eine Reduktion der Strahlung, die Filterung von Schadstoffen und Stäuben sowie die Verbesserung der Luftqualität durch Sauerstoffanreicherung.

Die geplante Dachbegrünung soll mit einer Substratschicht von mind. 10 cm ausgeführt werden, so dass durch eine bessere Wasserspeicherung größere Blühhöhen möglich werden. Damit werden neue Biotope geschaffen, die für verschiedene Insekten und Vögel Nahrungsspeicher und Aufenthaltsräume bieten. Mit ihrer besonderen Funktion als Trittsteinbiotop wird für die Tiere zudem eine Barriere Wirkung zwischen Wohngebiet und Grünflächen vermieden.

Im Bereich der geplanten Grünflächen sind umfangreiche Entsieglungsmaßnahmen geplant. Die Flächen sind anschließend als naturnahe Vegetationsfläche mit Bäumen und Gehölzen (Hecken) zu bepflanzen, wodurch Ersatzhabitate geschaffen werden. Auch die Pflanzflächen bzw. Gehölzstreifen innerhalb der Wohngebiete schaffen Lebensraum für die Tiere. Zudem sind im nahen Umfeld des Plangebiets mit Stadtwald und Friedhof zumutbare Ausweichplätze vorhanden, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevanten Arten führen und keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population der Arten erwarten lassen.

Ein weiterer Hinweis der BLN betrifft die Gestaltung der Grünflächen und das Straßenbegleitgrün. In diesem Bereich „sollte die Anpflanzung großkroniger Bäume im Vordergrund stehen, da kleinkronige Bäume (sog. Hochstämme) nur etwa ein Drittel der Leistungen an Sauerstoffproduktion, CO2- und Feinstaubfilterung, Luftkühlung und Regenbindung erreichen. Für Neupflanzungen bei der Anlage der Grünanlagen empfehlen wir die Erstellung von verbindlichen Pflanzlisten mit standortheimischen Arten zertifiziert gebietseigner Herkunft.“

Abwägung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Realisierung des Vorhabens beachtet. Der in der textlichen Festsetzung Nr. 18 geforderte Mindeststammumfang ist städtebaulich relevant, um einen Ersatz für den Verlust der geplanten Baumfällungen nach Baumschutzverordnung Berlin zu leisten. Mit der geplanten Pflanzung hochstämmiger Laubbäume erfolgt eine Orientierung an die im Landschaftsprogramm Berlin formulierten Ziele. Hierbei gehen nur mittelgroße und große Bäume ein. Die Begründung enthält eine Pflanzempfehlung, die zum einen standortheimische Arten beinhaltet und zum anderen mit den Planungen der Freianlagen (Anlage 7 des städtebaulichen Vertrags) übereinstimmt.

Von Seiten der BLN wurde die Forderung vorgebracht, dass „in Anbetracht des Klimawandels und der Ziele des Landes Berlin, bis 2050 klimaneutral zu werden, die Verwendung energieeffizienter Technologien in den Bebauungsplan aufgenommen werden soll.“

Abwägung: Eine Verpflichtung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen ist nicht Gegenstand der Planung. Da das BHKW eine Stromversorgung des ganzen Quartiers über ein Mieterstrommodell gewährleisten soll, ist eine Abschaltung des BHKWs im Sommer nicht möglich. Eine kontinuierliche Stromversorgung der Mieter muss zu jeder Tageszeit gewährleistet werden, was durch eine PV-Anlage (deren Kapazität durch die Größe der vorhandenen Dachflächen eingeschränkt ist) nicht gewährleistet werden könnte. Zudem hat jeder Mieter das Recht, sich seinen privaten Stromanbieter frei wählen zu können. Eine Verpflichtung Strom aus einer gebäudeeigenen PV-Anlage zu beziehen, kann dem Mieter nicht auferlegt werden. Durch das BHKW wird bereits ein sehr positiver Primärenergiefaktor erreicht, der das neue Wohngebiet umweltschonend und energetisch nachhaltig versorgt

Stattdessen dienen die Dachflächen als weitere Möglichkeit zur Verbesserung des kleinräumigen Klimas. Durch die geplante Ausbildung als extensiv begrünte Dachflächen kann ein erheblicher Beitrag zur Verbesserung des Mikro- bzw.- Raumklimas im Quartier geleistet werden. Die Dachflächen dienen auch als Verdunstungsflächen für Regenwasser, wodurch in den Sommermonaten automatisch eine Kühlung der darunterliegenden Räume erfolgt. In den Wintermonaten hingegen dient die Dachbegrünungsschicht als Dämmschicht, so dass die darunterliegenden Räume weniger auskühlen. Die extensive Dachbegrünung trägt somit aktiv zur Energieeinsparung bei und ist im Gesamtkontext der Energiebilanz positiv zu bewerten. Unter dem Aspekt Energieeffizienz verpflichtet sich der private Projektträger verbindlich mindestens 10 % der Tiefgaragenstellplätze mit Ladevorrichtungen für Elektroautos vorzurüsten.

Die Hinweise der BLN: – im Baustellenbereich Bäume ergänzend durch Wurzelschutzmatten zu schützen und die Beachtung des Kronentraufenbereiches (Kronenaußenrand + 1,5 m), Hinweise zu den Themen vogelfreundliches Bauen und Minimieren von Lichtverschmutzung werden an die Bauträger zur Beachtung weitergegeben (Verpflichtung im städtebaulichen Vertrag).

Nach Auffassung BLN sollten „die naturnahen Grünanlagen und das Waldstück zumindest in Teilen vor dem Betreten durch Menschen und ihren Haustieren klar abgeschirmt werden, damit sich Pflanzen und Tiere, besonders die vorkommenden Igel, ungestört zurückziehen und entwickeln können. Eine multifunktionale Nutzung des Waldstücks lehnen wir aus naturschutzfachlicher Sicht ab.“

Abwägung: Wald dient vorrangig dem Klima und der Erholung. Die im Plan gesicherte Waldfläche ist mit 3.565 m2 sehr klein und befindet sich im Blockinneren der Grundstücke; sie ist nicht von öffentlichen Verkehrsflächen bzw. Wegen begehbar. Die Funktion des Waldes in Berlin ist sowohl Schutz- als auch Erholungswald (Berliner Landeswaldgesetz). Eine wirtschaftliche Nutzung scheidet im Plangebiet allein schon auf Grund der Flächengröße aus. Eine multifunktionale Nutzung ist somit nicht Gegenstand der Planung. Im Plangebiet hat der Wald vor allem klimaschützende Funktion, gleichzeitig sichert er das landschaftliche Erscheinungsbild im Übergangsbereich zur denkmalgeschützten Wohnanlage Zinnowwaldsiedlung und bildet einen grünen Sichtschutz für die Anwohner der Siedlung. Gleichzeitig ist ein Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Belangen der „Waldeigentümer“ herbeizuführen. Die Waldflächen befinden sich im Privatbesitz. Zum Schutz der Waldfläche ist eine Einzäunung nur während der Baumaßnahmen vorgesehen. Ansonsten haben die Eigentümer / Mieter das Recht ihr Eigentum zur privaten Erholung zu nutzen. Der Umgang mit Waldflächen wird im Berliner Landeswaldgesetz geregelt. Dabei hat sich jeder Waldbesucher so zu verhalten, dass der Wald so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Außerdem darf der Wald nicht gefährdet, geschädigt, verschmutzt bzw. dürfen andere Anwohner nicht gestört werden. Das Betreten des Waldes erfolgt jedoch grundsätzlich auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren.

Das Freianlagenkonzept enthält sowohl robuste Rasenflächen für die Spiel- und Freizeitgestaltung, aber auch gärtnerisch gestaltete Parkfläche mit Bäumen und Hecken. Damit ist eine einfache Regelung der privatrechtlichen Nutzung für die Grünflächen vorgegeben. Weitere Regelungen zum Nutzerverhalten der Eigentümer / Mieter sind nicht Gegenstand der Planung.

Von Seiten der BLN wurden „die Untersuchungen zu den Fledermäusen als unzureichend bewertet. Deshalb sollten besonders die Dachböden bzw. –räume vor Abriss bzw. Sanierung von einem anerkannten Fachgutachter begangen werden, um ein Beunruhigung, Beeinträchtigung, Verletzung oder gar Tötung dieser nach § 44 BNatSchG streng geschützten Art ausschließen zu können.“

Abwägung: Die Untersuchung wird vor Bau- bzw. Abbruchgenehmigung vervollständigt. Es zeigte sich auch bei anderen Verfahren, dass trotz umfangreichen Voruntersuchungen erst vor unmittelbaren Baubeginn ein Bestand (z.B. in Gebäuden unter der Putzschicht) festgestellt wurde. Im städtebaulichen Vertrag ist daher eine ökologische Baubegleitung durch einen Fachkundigen vereinbart. U.a. ist vereinbart: „Die Projektträger werden im eigenen Namen und für eigene Rechnung gewährleisten, dass die Bäume und Gebäude vor ihrer Beseitigung durch einen Sachverständigen auf das Vorhandensein von Lebensstätten und Höhlen- bzw. Baumbrütern untersucht und gegebenenfalls in Abstimmung mit der UNB (Untere Naturschutzbehörde) durch Ersatzlebensräume kompensiert werden. Eine Liste mit geeigneten Sachverständigen ist bei der UNB zu erfragen. Die UNB ist mindestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt der geplanten Baumfäll- und Abbrucharbeiten schriftlich zu informieren. Vor den geplanten Baumfällungen und dem Gebäudeabbruch ist zeitnah deren Besatz mit geschützten Arten (z.B. Vögel, Fledermäuse) zu untersuchen, um das Tötungs- und Störungsverbot zu beachten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). ….“. Die Kontrolle der Durchführung erfolgt im Rahmen eines Monitorings.

Im April 2019 fand eine erneute Überprüfung bzgl. des Vorkommens von nach § 44 BNatSchG geschützten Lebensstätten in den zum Abriss vorgesehenen Gebäude statt. U. a. wurden die Gebäude nach Lebensstätten (Fledermäuse) sowie nach Hinweisen, wie Nistmaterial, Exkremente, An- und Abflugspuren und Nahrungsreste, mittels Halogenlampe abgesucht. Hinweise auf Fledermausquartiere wurden nicht festgestellt.

Es wurde ein angeflogenes Nest des Hausrotschwanzes im Hauptgebäude und vier ältere (vorjährige?) Nester des Hausrotschwanzes in weiteren Gebäuden gefunden. Für die Beseitigung der ganzjährig geschützten Fortpflanzungsstätten muss ein ökologischer Ausgleich erbracht werden. Im Falle einer Beseitigung ganzjährig geschützter Fortpflanzungs- und Lebensstätten ist eine Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde des Bezirkes zu beantragen. Auf Grund der Nachweise müssen mind. fünf Ersatzniststätten für den Hausrotschwanz in die neuen Gebäude integriert werden. (Monitoring nach Fertigstellung, städtebaulicher Vertrag)

Von der BLN wurde folgender Hinweis erteilt: „Gemäß der Biotoptypkartierung von 2016 befindet sich am südlichen Rand des B-Plangebietes ein Sandtrockenrasen. Auf diesen wird jedoch nicht weiter eingegangen. Sandtrockenrasen ist ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop, das zu erhalten ist. Bei geplanter Beseitigung bedarf es einer Ausnahmegenehmigung, welche derzeit nicht vorliegt.“

Abwägung: Die in der Biotopkartierung von 2016 dargestellte Sandrasenfläche (Biotopcode 05121) befand sich auf dem Grundstück Fischerhüttenstraße 39/39A, für das bereits 2013 auf der Grundlage von § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) eine Baugenehmigung für ein Doppelhaus erteilt wurde. Die Kartierung von Cassens und Siewert 2010 verzeichnet die besagten Flächen als Scherrasen mit dem Biotopcode 05160, was in Anbetracht der damaligen Nutzung als Garten plausibel scheint. Bei der Kartierung 2016 von Frau Dr. Köstler wurde dort ein Sandtrockenrasen (Biotopcode 05121) festgestellt. Es ist gut möglich, dass der nicht genutzte Garten und ein Wasserdefizit über die Jahre zu dieser Entwicklung geführt haben. Seit 2014 /2017 fanden auf dem Grundstück Bautätigkeiten statt. Inzwischen sind die Bautätigkeiten abgeschlossen und es wurde wieder ein Scherrasen angelegt. Über die Qualität des dort befindlichen Entwicklungsstadiums zum Sandtrockenrasen lässt sich jetzt im Nachhinein nur noch spekulieren. Da das Grundstück - mit zeitlicher Unterbrechung - immer zur Wohn- und Gartennutzung vorgesehen war, wird an der früheren und jetzt wieder aktuellen Qualität (Scherrasen) festgehalten. Die Grundstücke wurden als „Ergänzungsgebiet“ in den Geltungsbereich einbezogen, weil sie zur ehemaligen Fläche des Gartenbauamtes gehörten. Der Bebauungsplan enthält hier nur bestandssichernde Festsetzungen. Die Regelungen im städtebaulichen Vertrag einschließlich Freianlagenkonzept umfassen nur die Grundstücke der ABG und HOWOGE.

Seitens der Bürger wird die Wahl des Verfahrens nach § 13a BauGB als unzulässig für das Plangebiet gesehen. Zudem hat „…Eine Vorprüfung hat nicht stattgefunden, obwohl die maßgebliche Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO eine Größe von 20.070 qm erreichen wird, so dass gem. § 13a Abs. 1 BauGB eine Vorprüfungspflicht besteht. Zu beachten ist, dass die Verkehrsflächen und sonstigen baulich genutzten Flächen im Plangebiet, soweit sie nicht Hauptgebäude sind, nach § 19 Abs. 4 BauNVO in die Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO einzurechnen sind, vgl. Brügelman/Gierke, BauGB, § 13a Rn. 70. Denn bei ihnen handelt es sich um Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO. Dies gilt insbesondere für die privaten Verkehrsflächen. Grund dafür ist, dass private Straßen und Wege als nicht öffentliche Erschließungsanlagen unter § 14 Abs. 1 BauNVO fallen. Folglich hätte nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB eine Vorprüfung durchgeführt werden müssen, um in den Genuss des § 13a BauGB zu gelangen. Es wird angeraten, deswegen bei der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen. Dieses Verfahren ist auch deshalb zu betreiben, weil durch die Planung empfindliche Außenbereichsflächen erstmalig einer baulichen Nutzung zugeführt werden sollen. Alle beplanten Flächen liegen im Außenbereich. Die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich im südlichen Bereich des Plangebiets widerspricht der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, vgl. BVerwG, Beschluss vom 05.04.2017 – 4 B 46/16 –. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Plangebiet nicht eine Außenbereichsinsel im umgebenden Innenbereich ist, sondern, wie auch der Flächennutzungsplan verdeutlicht, Bestandteil eines langgestreckten Außenbereichsbandes ist. Gerade auch mit Blick auf den östlich gelegenen Friedhof, der ebenfalls den Außenbereich vergrößert, darf ein Bebauungsplan nach § 13a BauGB im Umgriff des Plangebietes nicht aufgestellt werden.“

Abwägung: Ein Bebauungsplan der „Innenentwicklung“ darf im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine Größe der Grundfläche gem. § 19 (2) BauNVO von insgesamt weniger als 20.000 Quadratmetern festgesetzt wird (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB). Dem wird im Plangebiet entsprochen. Die Größe der Grundfläche gem. § 19 (2) BauNVO beträgt 10.192 m2 (WA: 9.592 m2 Gemeinbedarfsfläche: 600 m2) und selbst wenn die Flächen für Nebenanlagen, Tiefgarage und private Verkehrsflächen berücksichtigt werden müssten, ergibt sich in der Summe eine Fläche von rd. 19.600 m2 und ist somit auch geringer als 20.000 m2. Damit ist auch keine Vorprüfung gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB erforderlich. Die im „Naturschutzfachlichen Gutachten“ ermittelten insgesamt versiegelte Flächen von 20.070 m2 umfassen auch alle teilversiegelten Wege bzw. Freizeitanlagen (Spielflächen, Bänke) im Park. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Zuwachsrate der Versiegelung von rd. 19 % gegenüber dem Bestand. Das Vermeiden von nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wurde verbal durch großflächige Dachbegrünung, dezentrale Regenwasserversickerung sowie Pflanzbindung in der Begründung erörtert. Bei der Wahl des Verfahrens wurde berücksichtigt, dass keine anderen Bebauungspläne der Innenentwicklung, die mit dem Bebauungsplan – alternativ - in einem engen sachlichen und zeitlichen bzw. engem räumlichen Zusammenhang stehen, aufgestellt werden und sich hier nicht kumulierend gem. § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB auswirken.

Bemerkung: Auch § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) nennt als Anwendungskriterium § 19 (2) BauNVO (GR 1).

Bei dem Plangebiet des B-Plans 6-24 handelt es sich zweifelsohne um eine sog. "Außenbereichsinsel" im Innenbereich. Mit Ausnahme des Werks Gierke/Brügelmann konstatieren sämtliche Autoren in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung, dass es gerade solche Konstellationen sind, die die Verfahrenserleichterung nach § 13a BauGB neben dem "klassischen" Innenbereich erfassen will. Des Rückgriffs auf die temporäre Neuregelung des § 13b BauGB, der eher echte Randbereiche außerhalb der Siedlungszone betrifft, bedarf es daher nicht.

Das Plangebiet als „Außenbereichsinsel“ unterbricht den Siedlungszusammenhang nicht.

Für die Beurteilung sind die örtliche Situation (Luftbild), der Abstand zu den vorhandenen Gebäuden und die Größe des zu beurteilenden Gebiets maßstäblich. Gemäß Ernst, Zinkahn, Bielenberg, Krautzberger: BauGB Kommentar. 2016, Band II, § 13 a Rn. 27, bezieht sich der Begriff der Innenentwicklung auch auf „Außenbereiche im Innenbereich“ und damit auf Flächen, die von baulicher Nutzung umgeben sind und somit innerhalb eines Siedlungszusammenhang liegen, gem. § 34 BauGB aber nicht bebaubar wären. Auch größere Grünflächen kommen unter Einhaltung der Anwendungsvoraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB in Frage.

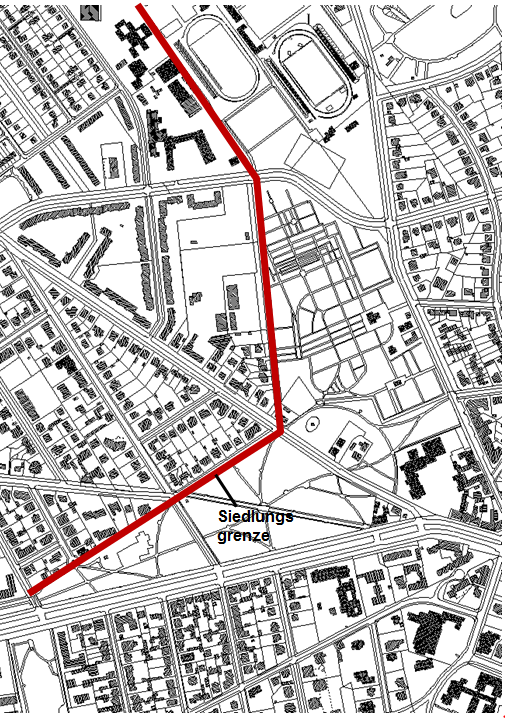

Entscheidend ist, ob das nicht oder nicht mehr genutzte Gebiet einem Siedlungsbereich zuzuordnen ist. Mit dem Bebauungsplanverfahren 6-24 sollen Flächen die brachgefallen sind (ehemalige Bezirksgärtnerei), einer neuen Nutzung zugeführt werden. Auch wenn Flächen dem „Außenbereich“ zuzuordnen sind, dienten diese bisher nicht als Grün- und Erholungsflächen, sondern standen einer gärtnerischen, gewerblichen Nutzung zur Verfügung. Das schließt den Bau von Gewächshäusern und betrieblichen Anlagen (z.B. Tanklager) ein. Zudem besteht ein Siedlungszusammenhang zu den Wohnbauflächen des unmittelbaren Umfelds (Wohnbebauung Hartmannsweilerweg, Sven-Hedin-Straße, Fischerhüttenstraße, Onkel-Tom-Straße). Das Plangebiet ist rd. 800 m vom Zentrum Zehlendorf entfernt. Nachfolgende Abbildung zeigt das Umfeld des Plangebiets.

Die vom Bundesverwaltungsgericht für die Abgrenzung von Innenbereich und Außenbereich entwickelten Grundsätze kann man wie folgt zusammenfassen: „Ob ein unbebautes Grundstück, das sich einem Bebauungszusammenhang anschließt, diesen Zusammenhang fortsetzt oder ihn unterbricht, hängt davon ab, inwieweit nach der maßgeblichen Betrachtungsweise der Verkehrsauffassung die aufeinander folgende Bebauung trotz vorhandener Baulücken noch den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt. Dabei endet der Bebauungszusammenhang in der Regel mit dem letzten Gebäude (vgl. z. B. BVerwG, Urt. v. 12.12.1990 \u2013 4 C 40.87 - in BRS 50 Nr. 72). Allerdings können Besonderheiten es rechtfertigen, den Bebauungszusammenhang noch bis zu einer natürlichen Grenze wie beispielsweise einen Fluss, einen Waldrand oder andere besondere topographisch wahrnehmbare Anhaltspunkte wie Geländehindernisse, Erhebungen oder Einschnitt, Dämme, Böschungen oder Gräben reichen zu lassen und dabei ein oder mehrere Grundstücke noch dem Bebauungszusammenhang zuzuordnen, obwohl sie unbebaut sind oder trotz vorhandener Baulichkeiten nicht zur Prägung der Siedlungsstruktur beitragen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 02.03.2000 \u2013 4 B 15.00 - in BRS 63 Nr. 99; Beschl. v. 18.06.1997 \u2013 4 B 238.96 - in BRS 59 Nr. 78).“

Abb. 30 Siedlungsgrenze Plüschowstraße

Abb. 30 Siedlungsgrenze Plüschowstraße

Das geplante Baugebiet kann somit als Außenbereichsinsel im Innenbereich gewertet werden, für welches das Verfahren nach § 13a BauGB anwendbar ist.

Die textliche Festsetzung 10 (abweichende Bauweise) wird von den Bürgern als sinnlos bezeichnet.

Abwägung: Dem wird zugestimmt.

Zur Beurteilung der ortstypischen Bebauung wird gefordert, „den Planausschnitt auf die Bereiche Kreuzung Sven-Hedin-Str./ Hartmannsweilerweg links oben und Plüschowstr. / Fischerhüttenstr. rechts unten auf zu weiten und in den Randbereichen vollständig mit allen Bauwerken darzustellen.“

Abwägung: Die Einwendung bleibt unbeachtet. Die Herstellung der Planurkunde erfolgt durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, der das Dokument in Bezug auf die Darstellungselemente und den räumlichen Rahmen entsprechend den vermessungstechnischen Anforderungen gefertigt hat. Dem Bebauungsplan liegt eine Kartengrundlage im Maßstab 1: 1 000 zugrunde, die über den Geltungsbereich um 3 cm hinausgehen soll. Entsprechende Angaben zu der für den Plan verwendeten Kartengrundlage sowie zu deren Bearbeitungsstand nach Monat und Jahr sind im Plan angegeben. In der rechten oberen Ecke ist eine Übersichtskarte (M 1:10 000) dargestellt, die den Bauungsplan im Stadtgebiet identifizierbar macht.

Es wird die Einhaltung von „ Mindestforderungen“ vorgebracht, „die die Reduzierung der Gebäudehöhe mit „…maximal 4 Vollgeschossen im inneren Bereich des Gebietes (max. 200 Wohnungen); die Bebauung soll in offener Bebauung (Kantenlängen